2024年,海尔生物增收不增利,净利润已经连续三年下滑,去年下滑主要与毛利率下滑有关,今年Q1继续录得同比下滑。

收入微增、利润下滑之际,海尔生物再度将眼光瞄准了并购,去年12月底拟吸收合并血液制品龙头上海莱士,但最终宣告终止,原因是交易结构复杂,重组方案未能获得相关各方认可。

过去的一年,海尔生物还遭到原大股东减持,奇君股权通过减持、询价转让方式套现3.83亿元,目前其已经不在公司前十股东之列。

重回增长赛道?

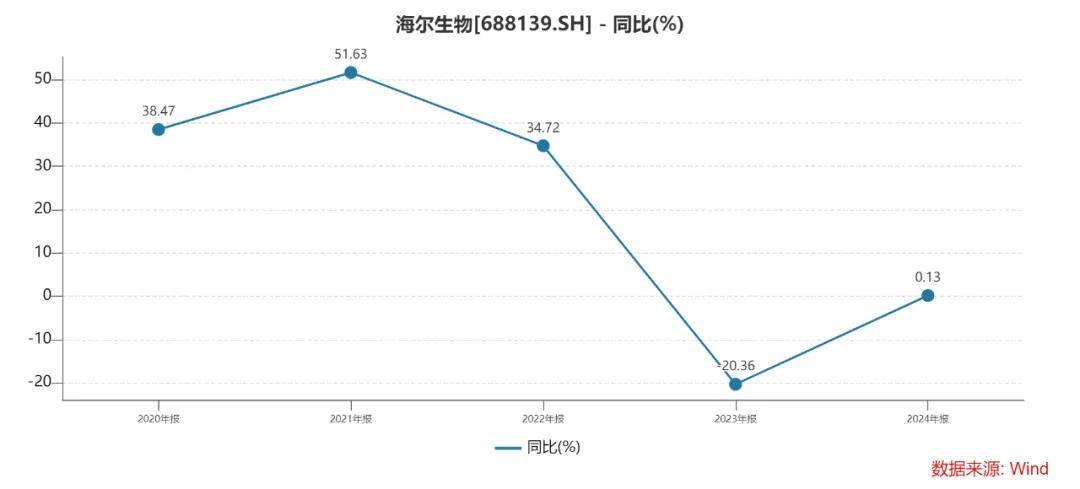

收入微增,不复高增长势头。2024年,海尔生物实现营业收入22.84亿元,同比微增0.13%,虽然扭转了2023年下滑的窘境,但较更早前双位数的增速早已不可同日而语,例如2021年、2022年分别为51.63%、34.72%。

分季度来看,海尔生物去年各季度的收入分别为6.87亿元、5.36亿元、5.59亿元、5.02亿元,同比分别增长0.04%、-8.12%、0.51%、10.4%,Q4收入同比大增是公司去年扭转下滑的关键,但快速增长的势头没能延续,今年Q1同比微增0.3%至6.89亿元。

据短平快解读了解,海尔生物成立于2005年,主要从事生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,业务涵盖生命科学和医疗创新两大领域,根据弗若斯特沙利文报告,公司2017年已成为中国第一、全球前三的生物医疗低温存储行业龙头,在全球范围内拥有广泛的市场网络体系,服务于各类终端用户。

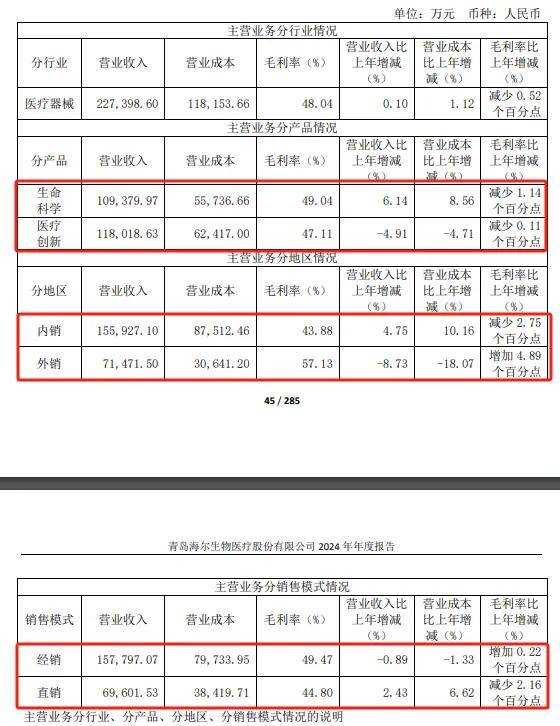

医疗创新连续两年下滑。分产品来看,生命科学、医疗创新去年实现收入分别为10.94亿元、11.8亿元,前者同比增长6.14%,而后者同比下滑4.91%,已经连续两年下滑。同时,两大产品的毛利率均有所下滑,分别为49.04%、47.11%,同比分别减少1.14个百分点、0.11个百分点。

从产销量来看,生命科学和医疗创新去年的销售量为117,325台,同比增加2,777台,增幅12.7%,另外由于生产量增速落后于销售量,让公司存库量下滑明显,同比下滑12.7%至12,701台。

外销收入下滑。分地区来看,内销、外销收入分别为15.59亿元、7.15亿元,前者同比增长4.75%,后者同比下滑8.73%,已经连续两年下滑。

对于海外市场,海尔生物称自进入三季度以来太阳能疫苗方案订单交付速度加快,四季度实现同比正增长,已经基本消化了订单执行周期延长对海外收入造成的扰动,剔除太阳能疫苗方案影响后实现双位数增长。

分销售模式来看,经销、直销收入分别为15.78亿元、6.96亿元,前者同比下滑0.89%,后者同比微增2.43%。

截至期末,海尔生物国内经销网络超200家,海外经销网络超800家,建立以阿联酋、尼日利亚、新加坡和英国等地为中心的体验培训中心体系,搭建荷兰、美国等地仓储物流中心体系,与超500个售后服务商合作,产品及解决方案应用于全球150个国家和地区。

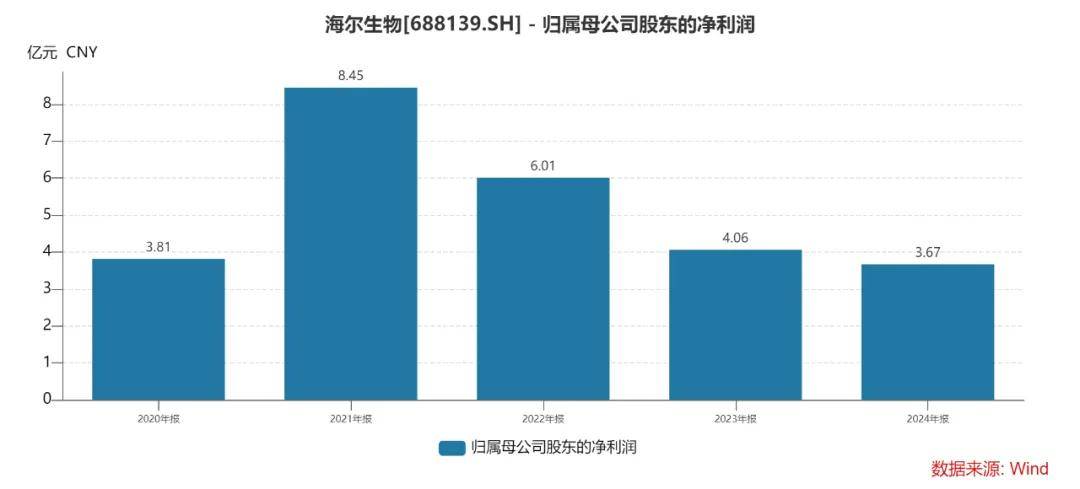

净利三连降,股东套现3.83亿元

净利三连降。相比较于收入,海尔生物利润情况则更加不容乐观,最近三年的归母净利润分别为6.01亿元、4.06亿元、3.67亿元,同比分别下滑28.9%、32.41%、9.71%,2024年净利润规模创下了近五年新低,距离2021年高点相差4.78亿元。

去年各季度,公司实现归母净利润分别为1.38亿元、0.97亿元、0.75亿元、0.57亿元,同比分别变动0.06%、-31.36%、5%、17.63%,今年Q1为1.1亿元,同比大幅下滑19.88%。

海尔生物的毛利率颇高,2021年及之前基本保持在50%以上,而近三年波动较为明显,分别为48.15%、50.63%、47.99%,去年同比下滑2.64个百分点,导致了增收不增利。

缩减费用支出。实际上,公司在去年缩减了费用支出,销售费用、管理费用、研发费用分别为2.9亿元、1.81亿元、3.06亿元,同比分别下滑0.97%、1.15%、4.51%,对应的费用率分别为12.71%、7.94%、13.41%。

据短平快解读了解,大手笔研发投入之下,海尔生物取得的研发成果颇多,累计拥有1,595项专利和392项软件著作权,报告期新获得专利及软件著作权298项,其中新获发明专利55项。

另外,公司累计已有32项技术成果被鉴定为国际领先水平,累计主导或参与发布1项国际标准、29项国家及行业标准、3项地方标准、23项团体标准及2项CQC认证技术规范,累计获得省级以上科技奖励45项。

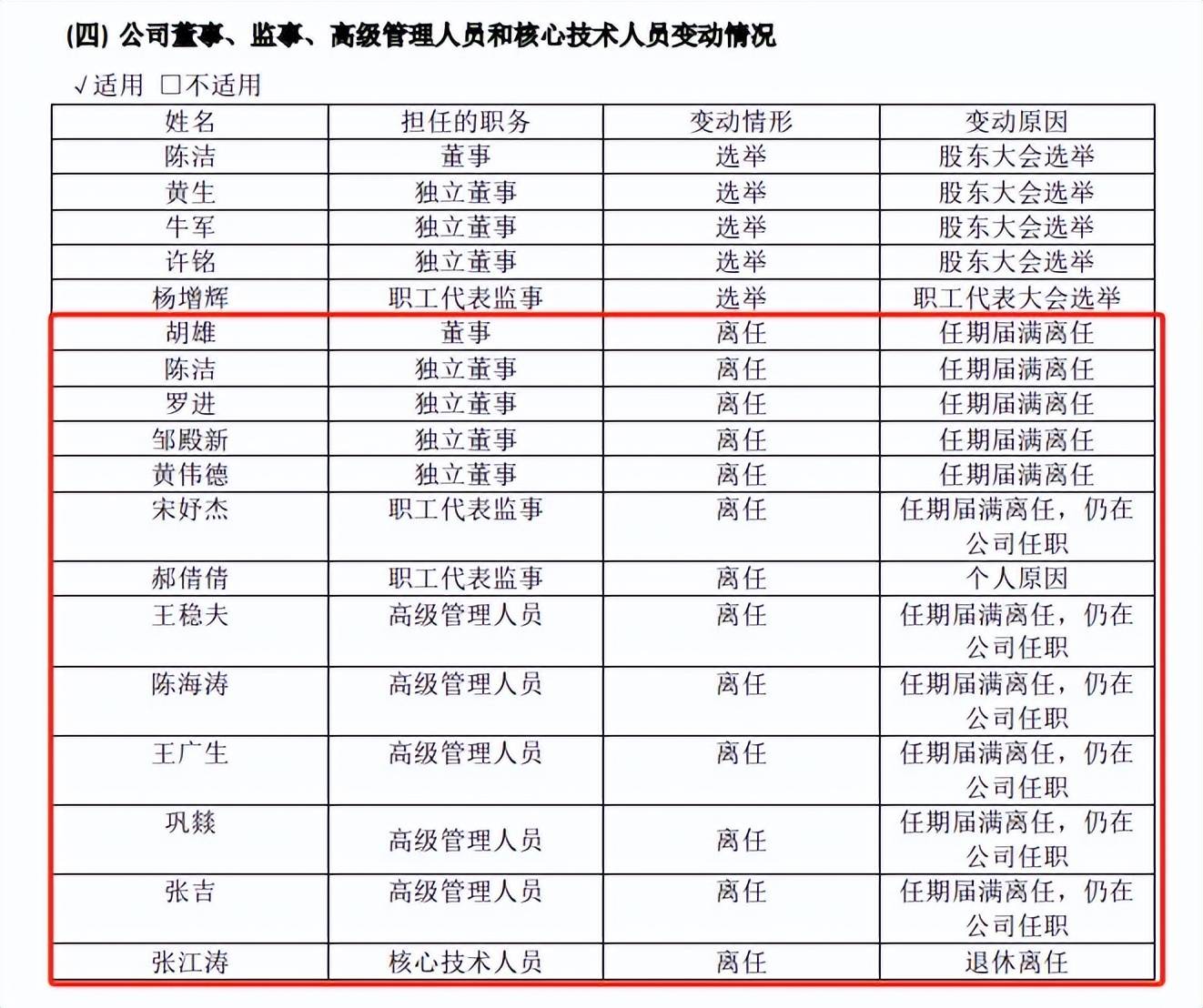

高管薪酬减少,人事变动大。业绩下滑之际,董事、监事和高级管理人员在公司领取的税前报酬有所减少,去年为1,021.09万元,同比减少95.89万元,薪酬最高的分别是总经理刘占杰、首席财务官莫瑞娟,税前报酬分别为229.5万元、133.71万元,同比分别减少9.33万元、5.01万元。

去年7月,海尔生物迎来了换届选举,董事胡雄、独立董事陈洁、罗进、邹殿新、黄伟德、职工代表监事宋妤杰均因任期届满离任;

另外,副总经理王稳夫、陈海涛、王广生、巩燚(兼核心技术人员)、张吉同样因为任期届满离职,此后仍在公司任职;核心技术人员张江涛因退休原因离职。

总体来讲,除了董事长谭丽霞、总经理刘占杰、首席财务官莫瑞娟、董事会秘书黄艳莉等人没有发生变动之外,其余董事、监事、高级管理人员迎来了重大变动,个中原因只有当事人知道了。

虽然净利润连续三年下滑,但海尔生物近两年的分红力度尚可,分红总额分别为1.63亿元、1.48亿元(分红方案),对应的股利支付率分别为40.04%、40.31%。

另外,公司在去年实施了回购,实际回购金额4996.44万元,达到预计回购金额2500万元至5000万元要求。

今年1月再次发布回购计划,回购资金总额1亿元至2亿元之间,截至5月7日,累计已回购金额4176万元,尚不到预计回购金额的一半。

不过,海尔生物回购股份用于员工持股计划或股权激励,相比较于现如今部分上市公司回购股份并注销的操作,诚意尚有待加强。

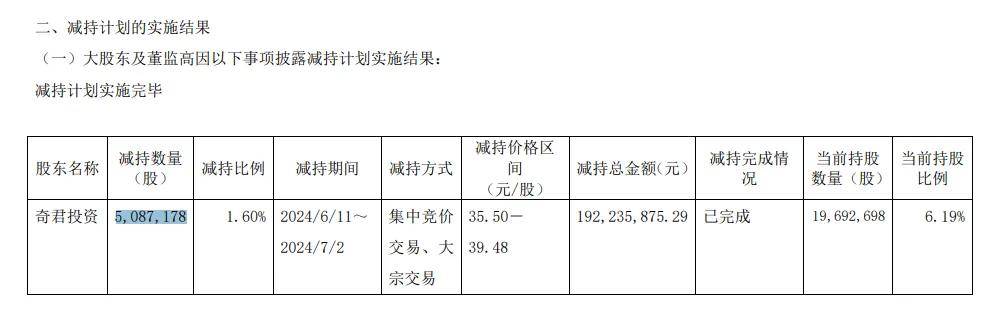

股东套现3.83亿元。去年5月,海尔生物大股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)(简称:奇君股权)因自身资金需求,计划减持公司不超过5,087,240股,最终减持5,087,178股,减持总金额1.92亿元,持股比例降低至6.19%。

减持完成后,奇君股权又开始了询价转让,拟转让6,359,050股,转让价格为30.09元/股,转让总价1.91亿元,持股比例降低至4.19%。本次询价转让共有9家机构投资者参与受让,其中摩根士丹利、诺德基金分别认购320万股、137.9万股。

截至今年Q1,奇君股权已经消失在海尔生物前十大股东之列,而公司第10大股东为海尔生物回购专用证券账户,持股比例1.16%,这意味着奇君股权在询价转让后继续减持公司股份,但因为不是大股东的关系,不用再进行单独披露。

重大资产重组告吹

面临收入放缓、净利下滑的困境,海尔生物将目光瞄准了并购,去年12月拟通过发行股票、换股方式吸收合并上海莱士,同时发行股票募集配套资金,两家公司同时宣告停牌。

据短平快解读了解,上海莱士成立于1988年,主要从事生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。

海尔系旗下公司合并终止。海尔集团与上海莱士的故事要追溯至2023年底,彼时,前者拟斥资125亿元收购基立福持有的上海莱士13.29亿股,占比20%,同时基立福将剩余4.37亿股对应的表决权6.58%委托给海尔集团,该交易于去年7月底正式完成。

换而言之,海尔集团以125亿元的代价拿下了上海莱士。

5个月后,海尔集团就欲推动旗下两大公司的合并,一家市值百亿的企业要吸收合并另一家市值450多亿的企业,属于明显的“蛇吞象”并购。

两个星期后的1月7日,海尔生物、上海莱士同时宣告重大资产重组。海尔生物表示,筹划本次重大资产重组以来,公司及相关各方严格按照相关法律法规的要求,积极推动本次重大资产重组相关的各项工作,与本次重大资产重组的交易对方和吸收合并双方的主要股东进行了积极磋商、反复探讨和沟通。由于本次交易结构较为复杂,尚未能形成相关各方认可的具体方案。

并购利器推动业绩增长。梳理来看,海尔生物经营规模的快速扩大是与并购息息相关的,例如在2017年并购液氮业务、2020年并购血浆采集业务、2022年并购公卫信息业务、实验室耗材业务、2023年并购药房自动化业务等,公司还表示后面并购会再加速,产业的梯次布局将越来越完善。

与此同时,公司的商誉值不断走高,从2016年的1066.94万元飙升至2024年的7.58亿元,累计增长7.47亿元,增幅约70倍。

商誉是因为溢价收购而产生的,若收购标的公司业绩正向增长,则不会产生商誉减值风险,若标的公司业绩大跌,则会产生商誉减值,会对当期利润产生不利影响,目前海尔生物没有发生过大规模商誉减值。

根据披露,海尔生物收购的康盛生物资产组未能完成业绩承诺,此前承诺2022年至2024年累计净利润不低于5860万元,而近三年净利润分别为1,974万元、378万元、-464万元。

海尔生物表示,康盛生物因受到公共卫生防控类业务基数及宏观环境和行业等因素的影响未达成业绩承诺,管理层根据康盛生物的历史业绩和市场发展情况进行了商誉减值测试。

截至期末,康盛生物资产组的账面价值、可收回金额分别为13,870万元、15,220万元,所以没有产生商誉减值。

并购仍然是海尔生物未来发展的重要构成,但随之而来的商誉仍然需要引起高度关注,避免发生商誉减值影响利润,给投资者造成重大损失。

(短平快解读-原创作品,未经许可,请勿转载!PS若稿件侵权或数据有误,请及时联系修正)